【全文書き起こし】花まる学習会王子小劇場命名権取得記者発表会 2016年4月22日

花まる学習会の「夢社員」と「アルバイト講師」へのエントリー受付中です | 就活サイトJobweb

あと3時間で「王子小劇場」が「花まる学習会王子小劇場」に生まれ変わります。

柿喰う客フェスティバルの前夜祭の中で「花まる学習会王子小劇場」のオープニングセレモニーを行うことになりました。高濱正伸さん(株式会社こうゆう 代表取締役)と北川大輔さん(王子小劇場 芸術監督)と私、 佐藤孝治(王子小劇場 企画発起人)が登場します。

柿喰う客フェスティバルの前夜祭

6月1日(水)19:30~21:00(19:00受付開始)

会場:花まる学習会王子小劇場

料金:無料

こちらから参加エントリーをしてご来場ください。

出演:中屋敷法仁、七味まゆ味、玉置玲央、永島敬三

大村わたる、葉丸あすか、牧田哲也、加藤ひろたか

田中穂先、長尾友里花、福井夏

※「前夜祭」はWEB配信を予定しています。配信は、中止・中断する場合がございます

「王子小劇場」が「花まる学習会王子小劇場」に生まれ変わる経緯をご説明する記者会見を4月22日に行いました。ぜひご覧下さい。

【全文書き起こし】花まる学習会王子小劇場命名権取得記者発表会 2016年4月22日

王子小劇場を運営する佐藤商事株式会社(本社:東京都北区、代表取締役社長:佐藤秀雄)は、株式会社こうゆう(本社:埼玉県さいたま市、代表取締役:高濱正伸)と、王子小劇場の今後 3年間のネーミングライツ(施設命名権)販売について、基本合意しました。 これにより、王子小劇場の愛称は、株式会社こうゆうが展開する学習塾「花まる学習会」の名称を冠し、2016年6月1日から「花まる学習会王子小劇場」となります。

登壇者 北川大輔 谷賢一 中屋敷法仁 高濱正伸 佐藤孝治

王子小劇場の芸術監督を務めております北川と申します。本日は忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。6月から、ネーミングライツを花まる学習会さんにご購入いただきまして、花まる学習会王子小劇場として、新しく我々出発することができました。今日はそのご説明等々、それから、それ以降の展望について、みなさんとお話できればと思っております。どうぞよろしくお願いします。

花まる学習会の高濱と申します、ネーミングライツ、とういうのは、なにか、大金持ちが球場につけたりというイメージだったのですが、目的が一致したところがありまして、あとでお話をしますが、弊社としてもですね、それは凄く斬新な試みではないかなと思って、乗り出すことにしました。よろしくお願いします。

DULL-COLORED POPという劇団をやっております、谷賢一といいます。実は王子小劇場を使うことも初めてなんですが、初めてだと思ったら、王子小劇場としては最後の公演になるということで、私にとっては最初で最後になるんですが、まあこの先どう続いてくのかっていうお話聞きながら、自分のこともお話させていただければなあと思っております。よろしくお願いします。

柿喰う客という劇団をやっております、演出家・劇作家の中屋敷と申します。2006年に劇団を結成したんですけど、その劇団結成当初から、王子小劇場の方で数々の公演をやらせていただきました。次の次回作が、花まる学習会王子小劇場という新しい名前の劇場での初公演になるということで、非常に楽しみにしております。よろしくお願いします。

2016年2月21日高濱さんとお話してその場で決まりました

まず、どういう経緯で劇場ができたのかを王子小劇場発起人の立場からお話をさせていただきます。私は、大学生の頃に、自主映画をつくっておりました。自主映画をやってますと、演劇で活躍されている俳優さん女優さんに映画に出て頂くというご縁がありました。そのため毎週、下北沢に演劇を観に行くという生活が続いておりました。そういう中で、小劇場にはものすごいエネルギーがある、このパワーは何なんだろう?ということを考えていました。

その頃、実家のビルの建て替えのお話がありました。王子駅の近くで、地元の電気店を営んでいる場所の立て直しです。設計図を最初に見たときに、地下室に倉庫って書いてありました。「王子の駅前に倉庫を作るというのはもったいない」ということを父に進言しまして「じゃあどうしたらいいんだ」と聞かれたので「劇場をつくれば地域が元気になる」という話をしました。すると、「劇場を創って運営するなんで、素人ができるわけないだろう」と一蹴されたのですが、しばらくして、「あの劇場の話はどうなったか」と言われました。外の会合でちょっと喋ったら評判が良かったようで、やる方向に舵が切られました、

劇場を創ることになって最初にやったことは、知り合いの演劇人から理想の劇場ってどういうものなんだろうかというディスカッションをさせて頂きました。楽屋はちょっと広いほうがいいとか、天井は高いのは魅力的ということを、色々お聞きしてそれを設計にお願いして創って行きました。劇場を作り始めてる頃、私自身が演劇をしてないと説得力がないと思い、大学4年生の時に、劇団へらじかという劇団の立ち上げ公演に参加しました。大学で見たビラに書いてあった電話番号に電話をして、仲間になりました。そのときに照明として参加していた玉山さんの演劇にかける情熱がすごくて「あ、この人に劇場を任せれば大丈夫だろう」と思いました。当時20代前半だった玉山さんに「王子に劇場をつくるんだけども、あなたに任せたい。責任者をやってくれないか」と頼みました。そして、玉山さんと私でヘルメット被って建築現場を見に行きました。玉山さんが引き受けてくれました。それから、玉山さんが想いを持って、素晴らしい劇団さんにお声がけをして使って頂くことで、王子小劇場が出来てきました。

2016年2月21日開催[花まる×Jobweb]未来を変える教育会議 ~What do you ACT for education?~の模様

1972年東京都生まれ 早稲田大学社会科学部卒。早稲田大学映画研究会に所属して、8ミリフィルム、16ミリフィルムで自主制作映画制作に関わる。映画に出演して頂いた役者さんが出演する舞台を観るという体験を通じて演劇のパワーを知る。実家の建物の立て替え計画の際に「地下に演劇ができる劇場を創ると王子の街に若いパワーを引き寄せることができる」と提案し王子小劇場を立ち上げた。現在、演劇の持つ力を様々な分野で活かすことができるのではないかと考えて行動している。株式会社ジョブウェブ会長として講演や勉強会などに全国を飛び回っている。ヒトゴトでの対話 アートマネジメント動画ブログヒトミテ

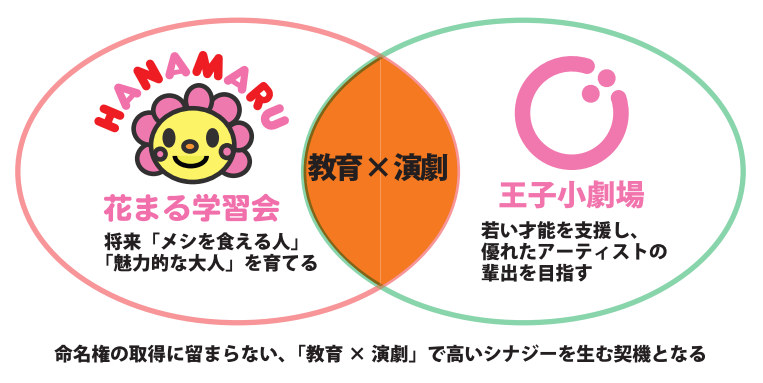

「将来メシを食える魅力的な大人を育てる」×「若い才能を支援して優れたアーティストを輩出を目指す」

王子小劇場芸術監督の北川大輔よりプレゼンテーションさせていただきます。では、お願いいたします。

まず、王子小劇場の劇場の概要についてご説明させていただきます。さきほど、佐藤からも説明がありましたが、東京都北区王子の王子駅から徒歩5分のところにある、地下にある劇場で、当初から劇場として設計をされた関係で、劇団さんには使い勝手のいい劇場ということでご評価いただいております。広さが約10m×7.5m、ちょうどこの部屋の花まるラウンジさんのお部屋ぐらいの広さになるかと思います。高さが5mありまして、ちょうどこの倍ぐらいあるんですけれども、広さに対して高さがあるので随分と開放感のある劇場ということで様々な劇団さんに使っていただいています。ブラックボックス型なので客席を総仮設で組むことになっています。その関係で、特殊な客席であったり囲み舞台であったりといったデザインにフレキシビリティのある劇場としても使っていただいています。

2010年に芸術監督に初代代表の玉山悟が着任しました。それ以降は全ての演目に対して審査がありセレクションのある劇場として運営してまいりました。一昨年2014年の4月に私北川に芸術監督が交代しました。スタッフの平均年齢がそのとき40歳から26歳前後まで一気に若返るということになりました。ここから王子小劇場の、まあ2代目世代の新しいスタッフで現在運営をしているところです。一昨年、同じく佐藤佐吉演劇祭というものを複数会場で北区であったり近隣の劇場さんともタイアップさせていただきまして、これまで我々の劇場の中で行われていたもろもろのプロジェクトというものをそれ以外の劇団さんであったり劇場さんであったり、あるいは北区であったり東京都であったりといった公共の団体さんと広げていこうといった現在の動きになります。

続きまして、5枚目次のページをご覧ください。これまで劇場が行ってきた主な取り組みですが、基本的にこの中に挙げている、まず佐藤佐吉賞という、演劇界には賞というのがある程度もう、一番最初にうちのこれが出来るまでは紀ノ国屋さんであったり読売新聞さんであったりと比較的に有名にならなければ取れない賞ばっかりだったんですが、うちが佐藤佐吉賞という劇場でかかった演目の中から公演を対象にということで賞を出すようになりまして、受賞者から今後も活躍する多くの演劇人の方に受賞を、賞を取っていただいております。

それから王子落語会、王子小劇場サマースクールといって、王子小劇場はこれまでは地域の方たちと交わるということはこれまで少ないほうだったんですけど、その中でも地域還元事業として地元の商店街にタイアップしての落語会、それから北区文化振興財団とタイアップしての中高生へのサマースクール、一週間で稽古をやって本番をやるという事業によります。こういったものを六年ほど前から進めております。

そして、支援会員という劇場を通じた日本の舞台文化への貢献というものを標本して支援会員の方というの劇場に募集しております。劇場の支援会員に入ったら若手劇団の劇場費だったりそれから制作支援金だったりというものを少しずつ補填させていただいているというところです。2014年から王子小劇場若手支援プロジェクトというものを始めまして、特に若い世代、だいたい30歳以下のアーティストに対する重点的な支援というものをこれまで二年間ほど行ってきております。ここに挙げているような企画というものを行ってきました。で、佐藤さんの説明にもあったようにですね、劇場が自主事業を頑張れば頑張るほどですね、経費がかかって儲からなくなってしまうというビジネスモデルなもので、どうそれを打開しようと模索していった結果、今回花まる学習会さんに命名権をお買い求め頂いたということになります。

カムヰヤッセン作品全ての脚本・演出を手掛ける。軽妙なトークで場をまとめるのがうまい。稽古場で誰よりもしゃべる為、誰よりも先に喉を枯らす。現在王子小劇場芸術監督として、芸術環境整備にも注力している。生年月日1985年12月18日。出身地鹿児島県。身長183cm。好きな食べ物おこめ。好きな場所海辺、水辺、信号のあんまりない道路。好きなことばAll it needs is courage,imagination, and a little dough

演劇上がりの人は、もれなく良い先生になれますし、そもそも芸術と教育というのは相性がいいです

株式会社こうゆう代表取締役高濱正伸さんからプレゼンテーションをいただきたいと思います。

高濱正伸 (18:29)

はい、よろしくお願いします。なぜ塾が演劇なのかということなんですけども、もともと、私達の教室というのが長期引きこもり、社会的引きこもり系の子たちの出現に対して、正しい事を教えるし、優しい気持ちは伝えているけれど、逞しさや活きる力を教える教育がないというか、生きる力にことに対して、いま世の中が遠ざかっている。きれいごとだけ言われて先生もそれしか言えない状況に追い込まれているし、ちょっと「がたがたいってんじゃねえよ」と言ったら明日炎上として首が飛ぶというような、言葉刈りのようなことが横行しているので、どんどん子供達が自分の逞しさを鍛える機会にふれることがなくなっています。で、飯がくれる大人にということで、野外体験だったり、それも滝壺に飛び込ませるようなことだったりですね。

例えば、いま取締役でいるに西郡というものは、東演パラータという下北でやっていた演劇でテレビにもでてやっていたものですし、社員教育の三原は劇団四季から来ていて、凄く魅力的だし、かれが発声は非常によい。社員教育と演劇もありますし、教育そのものと演劇もむちゃくちゃ相性がいいなあと昔から注目していますね。ここにいらっしゃるお二人は先生になろうと思ったら、むちゃむちゃ良い先生になる二人なんです。でも演劇を愛しちゃっているので、来てもらえないと思いますが(笑)。そういうことなんです。

演劇にはずっと注目していました。ネーミングライツの話もいろいろと聞いてはいましたが、全くやる気が無かったのですが、佐藤さんの人柄と、この人はこれからやる人だなという匂いとですね、「昔の下北に近いんですよ、ここからいろいろな人が通過していくんですよ」という話を聞いて「ぴったりじゃん」と思いました。何がぴったりかというと、凄くたくさんの演劇人、演劇を愛する人に名前を知ってもらえる。それは一緒に働いて素敵な先生になってもらえる人に繋がれるのではないかなと思っています。本当に演劇上がりの人は、もれなく良い先生になれますし、そもそも芸術と教育というのは相性がいいですし、音楽をやっている人は向いていますし、絵をやってい人、アートをやっている人は非常に向いています。演劇の人も凄く教育に向いています。なぜかというと、感じることが重要だからです。私はこういう段取りで教えると思っていても、向こうが退屈しちゃったと思ったら、その瞬間かえなくてはいけないということがそもそも先生がいるリングなので、という意味で演劇人は非常に相性がいいとおもいました。多角的なところから演劇と近づいて、いろいろやりたいと思っていたところに、たまたまこう言う話があって「これはうちしか無いでしょう」と思って船出することにしました。

昭和34年、熊本県生まれ。県立熊本高校卒業。東京大学・同大学院修士課程卒業。学生時代から予備校等で受験生を指導する中で、学力の伸び悩み・人間関係での挫折とひきこもり傾向などの諸問題が、幼児期・児童期の環境と体験に基づいていると確信。1993年2月、小学校低学年向けの「作文」「読書」「思考力」「野外体験」を重視した学習教室「花まる学習会」を、同期の大学院生等と設立。算数オリンピック問題作成委員・決勝大会総合解説員を務め、スカイパーフェクTVの中学生の数学講座講師も務めた。また、埼玉県内の医師やカウンセラーなどから組織された、ボランティア組織の一員として、いじめ・不登校・家庭内暴力などの実践的問題解決の最前線でケースに取り組んできた。

王子小劇場で5月に3週間の「演劇」という公演は教育現場のお話です

続いてDULL-COLORED POPの谷賢一さんにお話を伺いします。谷さんは演出家・翻訳家としても活躍されていらっしゃいまして、演出家としては新国立劇場の演出も決定なされていらっしゃると。そしてまた、「最後の精神分析」の翻訳・演出で第六回小田島雄志翻訳戯曲賞、そして文化庁芸術祭優秀賞を受賞されているということで、非常に今勢いがある谷さんというわけですけども、今回最初で最後王子小劇場公演というところで、メッセージを頂戴できればと思います。

谷賢一

はい、谷賢一です。最初で最後の王子小劇場の話をしようと思っていたんですけども、高濱さんのお話を聞いてちょっと話したいことができまして、というのは、私、多分一見して分かるとは思うんですけどもともと中学時代大変グレておりまして、学校で、まあ手に負えない子供だったんですね、その時に大変教師に腹が立っておりまして、許さないと、なんだこのコミュニケーション全く取れない教師はと、押し付けばっかりしてきやがって、内申点をふりにして我々を脅し続け、みたいなことでイライラしておりまして、扱いづらかったのは私、成績トップの凄いやっかいな存在だったので学校なんか行かねえぞと思って1人で図書館籠もって本を読んでいたんです。その時に学校の先生になろうと思っていて、本当に。あの先生たちはどうしようもねえな、だったら俺がもっといい学校作ってやろうと思って、よくヤンキー漫画でそういうやつ1人は出てくると思うんですけど、それでそういう同じパターンで教育資料いっぱい読んでたらその中の記述としてイギリスの先生になる人達、教職の。必ず演劇の授業を取るという記述に出会ったんですね、それがきっかけで演劇を始めたというスタートを持っております。

だから演劇界ではとっても珍しいパターンで始めて、始めてみたらぞっこんラブになっちゃって今こうして演劇乞食を続けておるわけでございますが。なんでもともと教育と演劇ということがスタートでもあるし、実際今、次の王子小劇場で5月に3週間やらせてもらう「演劇」というタイトルのお話は実はこれどこにもリリースとしては出していないんですが、教育現場の話しなんですね、小学校の先生と子供達の話でまさにその(高濱さんの)お話にもありましたけども上からの締付けがあって自由に発言できない、でも現場は自分の責任感だけ覆いかぶさられて保護者の苦情やクレームもある中で、でも生徒に毅然と向き合わなきゃいけない、できればそういう状況を踏まえた先生たちの話をやりたいと思っていたので、とても感じるところがありました。もちろん出来れば劇団の宣伝もこのあとしたいので、その話もしたいのですが、とりあえず教育と演劇というところに個人的にはとても共感するところがあるというお話だけしてご挨拶にかえたいと思います。

いやー、驚きましたね。演劇をテーマにやられるということは承知してたんですが中身は知らなかったのでお届きました。高濱さん、いかがですか。

高濱正伸

もってくなー。と思いましたね。こういうことですね。

佐藤孝治

ですよねー。

高濱正伸

こういうことです。まさかの。

佐藤孝治

もっていくな、と。

谷賢一

正直、無礼講だと思ってご勘弁頂きたいのですが最初、学習塾って聞いたときに、え!って思ったんですね。私演劇で留学したことがあって、イギリスに行くために学費を稼ごうと思って週五日ほど学習塾でバイトをしたんです。今有名な某、名前は出しませんけど、もうひどいところで要はどれだけ生徒を講師を引っ張ってくるかどれだけ来年度受講のコマを増やすかみたいなことをばーっと押し付けてくる、もちろん残業代も何も出ないみたいなひどいところだったので、そういうところだったらどうしようと思ってたんですが、むしろこれは学習塾なのかというようなことがいっぱいあってそんなとこがお話のなかで聞けたらいいなと。

佐藤孝治

谷さん、ありがとうございます。非常に嬉しいお話をいただきました。

作家・演出家・翻訳家。1982年、福島県生まれ、千葉県柏市育ち。DULL-COLORED POP主宰。Theatre des Annales代表。明治大学演劇学専攻、ならびにイギリス・University of Kent at Canterbury, Theatre and Drama Study にて演劇学を学んだ後、劇団を旗揚げ。「斬新な手法と古典的な素養の幸せな合体」(永井愛)と評された、ポップでロックで文学的な創作スタイルで、脚本・演出ともに幅広く評価を受けている。

2011年から未就学児のお子様もご入場いただける子供向け演劇というものを劇団として始めています。

続きまして、柿喰う客代表の中屋敷法仁さんです。中屋敷さんは本当に王子小劇場とご縁がありまして、先ほどお話ありましたように2006年1月に劇団化をされ、その年の5月18日に「他人の不幸 未亡人編」を上演されています。そして翌年、「傷は浅いぞ」という演目で王子小劇場佐藤佐吉賞から最優秀演出賞、最優秀主演女優賞、最優秀助演女優賞を受賞されております。そして翌年2208年6月「俺を縛れ!」で王子小劇場主催の佐藤佐吉演劇祭に参加をされて、王子小劇場10周年記念のという節目の直前におきまして、最優秀作品賞、演出賞、シアターガイド賞等を受賞されまして、王子小劇場としては最高動員記録を達成されておられます。そして2010年の「露出狂」が最後、王子小劇場としては最後の公演でした。そして、6年越しで今回公演となります。また観客動員10万人を目指す宣言をされて今も勢いに乗っておられます。それでは、メッセージをお願いしたいと思います。

中屋敷法仁

谷君のあとで喋りづらいですけども、劇団としては今年で結成10周年を迎えまして、北区、王子小劇場に帰ってくるというつもりで、今回はフェスティバルというものを開催します。今回は過去の作品、5作品を一ヶ月かけて再上演していくということなんですが、劇団の姿勢が何が一番変わったかといいますと演目が一番変わりました。2011年から未就学児のお子様もご入場いただける子供向け演劇というものを劇団として始めています。また去年から高校生のための演劇プロジェクトと言いまして高校生の方々をターゲットにした公演の演劇鑑賞会に作品を出すといったこともやっています。もともとは本当に初めて王子小劇場に呼ばれたときは本当にどこの馬の骨かも分からない学生上がりな劇団だったんですけど、最近10年目にして改めて自分たちの表現を追求すると共に、もっと若いお客様方に演劇に触れて欲しいということで新しいことをやっています、今度上演する6月の公演でも未就学児の方がご入場いただける作品もひとつございます。演劇と教育というものにでも絡められればなと思って頑張ります。よろしくお願いします。

佐藤孝治

未就学児の方が参加できるのは演目というのはなんという演目ですか?

中屋敷法仁

宮沢賢治さんの「注文の多い料理店」というものを下敷きにしている「へんてこレストラン」という作品がひとつあります。これは2013年に初演しまして全国各地で公演していますが、今回王子小劇場で4週間に渡り上演することになっています。

テーマ「教育と演劇の可能性」

義務教育として演劇を全員やるべき時代がきているのではないか

谷さん、早く先生になってくれないかな(笑)。イギリスの先生がみんな演劇をやっているのもむちゃくちゃわかるし、実は、21世紀型学力、つまり、全部がコンピューターが仕事をとっちゃうという時に、残るのが、人間対人間に魅力合戦だという時に、義務教育として演劇を全員やるべき時代がきているのではないかと思っていて、その先鞭も付けられればなと思っています。例えば、アイデアを出すと一言でいうけれど、それの具体策を持っているところって無いけれど、うちにはあります。たこまんというタコマメを発想するみんなが全員「はい!はい!はい!」と言う感じで、そういうのと同じで、人前で物怖じせずに、なり切ってやってみせるということをあるときやれちゃうと、私の知っている演劇人なんかは、心の中でいろいろ葛藤があって演劇にたどり着いて、凄いここにあるんだと見いだしているやつが多くて、繊細さをもっているのだけど、バーンとやれますということが全員がやれないと行けない時代だと思うんですよね。そういう意味で具体策を出して行きたいと思います。

佐藤孝治

中屋敷さんが未就学児に演劇を提供するという取り組みはどういう想いでやっておられるのですか。

中屋敷法仁(33:38)

これは僕自身のお話なのですが、僕は谷くんとは全く逆で学校では真面目な生徒だったのですが、勉強もスポーツもあまり得意ではなくて、唯一お遊戯会で褒められたんです。お遊戯会がなければ、誰からも褒められなかったんですけど(笑)そのときも、親が僕に見せてくれたんですね、演劇とかダンスとか。で、もしかしたら世の中には、もしかしたら演劇の能力があるのに、触れないだけで、「勉強もスポーツも出来ない」というレッテルを貼られている子もいるんじゃないかと思っていて。自分の出来ないことが出来たり、人に認めてもらったりということが演劇はあるので、また演劇は個性を尊重するので、例えば人と体型が違うとか、声が違うとかということも、俳優さんにとっては個性になったりして、また違う他者と触れ合うということが演劇はとても大事な要素なので、小さいお子様から親御さんにも観ていただきたいと思います。

佐藤孝治

子供向けの演目というのは、花まる学習会さんからも生徒さんにお声がけして、「行ってみたらどう?」なんてことも出来るかもしれないですね。

高濱正伸

そうですね、大いに。それは勿論、ストレートに、子供がもっとたくさん演劇を観るように仕向けるのはめっちゃありですね、第一球目として。

中屋敷法仁

あの、王子小劇場は地下で、あまり子供が行きにくいところなんですけど、逆に子供ってすごく、特別な場所に来ると、新しい感性が磨かれると思うので…

高濱正伸

狭い場所が好きですからね(笑)

佐藤孝治

あの地下空間に入るところは、子供的には盛り上がるんですよね。

中屋敷法仁

あまり子供向けの劇場ではないんですけど、ある意味子供向けというか、親子向けというか。親御さんと一緒に怖い場所に入っていくと、ドキドキな体験になっていくんじゃないかなと思います。

佐藤孝治

ありがとうございます。谷さんは先ほど、教育に対してものすごく「どうなっているんだ!」というお気持ちでいらっしゃったということですが、演劇と教育をかけ合わせたら、どんなことが出来そうだってアイデアはございますか?

谷賢一

あの、「演劇と教育」というトピックは、10年15年ずっと語られ続けていて、そろそろ政府も腰を上げて着地させて欲しいなと思い続けています。例えば僕、実は小学校にワークショップに行くことも結構あるんですけど…まあ最近はないですけど、三、四年前とかに何度か行ったことがありまして、本当にものの一時間あると、子どもたちが、目に見えないものを見るとか、全員でそこにないものを共有するみたいなことが出来たりするんですよね。しかもそれは、決して難しいやり方ではなくて、手の上に(想像上の)お皿を載せて歩いてみようみたいなことから始めていった時に、最終的には全員が、「あの子の手に載っている皿は大きいね」とか、「この皿に載っているのは中身がスープでこぼれちゃうやつかな」とか、「あれ、あの人のお皿はもしからしたらケーキが載っているかもしれない」ということをポンポン発言するようになっていって、全員が呼吸を合わせたりとか、違いが分かったりというところまで、一時間もあれば出来るようになるんだなあと衝撃を受けた覚えがあったんですね。今でも多分、やったら出来ると思うんですけど。何かその、演劇って、中屋敷も言ってたけど、個性を尊重したり、あるいは差異を認めるとか感じたりする要素もとても多いと思うんです。そういうことをしつつ、でも最終的に同じものを共有するっていうところでは、これから、生きづらい社会になっていく中で、差異と多様性と個性を守り続けるという意味では、演劇はとても効果があるのではないかと思います。

なるほど。高濱さん、やはり(谷さんに)早く先生になってもらいたい気持ちが益々…(笑)

高濱正伸

もう、今の一、二分のスピーチだけで、義務教育の教科書かいうくらい面白い(笑)私が書いた本の一番重要なテーマが「見えないものを見る」なんです。

佐藤孝治

あら。(谷さんは)もってますねえ(笑)

高濱正伸

「見える力」と呼んでいるんですけど。びっくりしますね。

佐藤孝治

びっくりしますね。全く、打ち合わせをしていないのに。

ちょっと、喋っていいですか。やっぱり、僕は子供はいないですけど、子供を育てることが、非常に難しい時代なんだと思うんですよね。さっきのお話でもあった通り、学校という教育現場で、人間を育てることが出来るかというと、非常に息苦しくなっていて、じゃあ地域社会が子育て、教育を出来るのかというと、やはり向こう三件、両隣知らないみたいな状況の中で、バックアップするという体制はなくなっていますよね。地域コミュニティが崩壊して、なんか昔は周りのおじいちゃんが遊んでくれた、叱ってくれた、みたいなことも一切ない。となると、家庭でどうにかするしかないのだけれど、核家族で両親共働き、保育所っていうんだから、子育てなんて出来るわけない。実はそんな時に、劇場とか、学習塾もそうなのかもしれないですよね、家庭とか学校以外の何か教育環境、子どもたちが活動出来て学べる場所が絶対に必要だと思うんですよ。だから僕は元々、演劇はこの先必要だと言い続けていたんですが…何かこの場所にいると、乗っかってる感じがしますよね(笑)

佐藤孝治

いや、本当に…何かものすごく、色んなタイミングや流れが、不思議なくらい全部マッチしていますよね。物事が前に進むときって、全部流れるように行くんだなあと思っていてですね、今回このお二人がお忙しい中お越しいただいたのも何かのご縁だと思いますので、これからまたコラボレーションしていけたらと思っております。そして、王子の小劇場芸術監督としての北川大輔もいますけど、実はカムヰヤッセンというカンパニーで脚本・演出を手がけていらっしゃるということで、そういう観点から、演劇と教育の関係みたいなことについて、北川さんからお話を頂ければと思うんですが。

北川大輔

はい、まあ僕は完全にお二人のほうが先輩なんですけど、自分が子供向けのワークショップをやる時に、さっき谷さんが言ったような、他人に対して寛容な態度を身につけることが出来るということ、それはやっぱり、子供が自分に自信がない、他人を認める事ができないということが大いにあると感じていて、例えばさっき言った太っているとか、ちょっと変な声をしているとか、そういう子達が演劇の現場に入ってくると、終わるときにはちょっと、自分に自信をもっていいんじゃないかみたいな…王子小劇場の話に戻っちゃうんですけど、サマースクールというイベントを夏にやっているんですけど、あ、それこそ中屋敷さんに三年間担当して頂いた企画で、それはウチのスタッフたちが子供たちと一週間、お芝居を一緒に作るということをやるんですけど、引きこもりの子とか、あまり喋るのが得意じゃない子が、一週間お芝居を作る、そしてそれをお客さんに観てもらうという過程を経ることによって、ちゃんと自分に自信を持って、強く生きていけるじゃないですけど、プログラムを終えることが出来るということが、演劇の力だなあと強く感じます。で、これはアーティストにとってもいい機会といいますか、子供って、言うことをすぐ聞いてくれないというか、言ったことはやらないし、どうやったらこの子達と一緒に何か出来るんだろうということをアーティストとしては常に考えながらクリエーションをするわけなんですけど、それはすごく自分の職能としても磨かれるところではあるなあと感じます。先ほど高濱さんが(谷さんが)先生になるのにいいと仰っていたように、自分が磨かれていくというような、次どうしてやろうというアイデアがものすごく出てくるという意味では、演劇と教育の相性はいいんだろうなあと思います。

なるほど。「他人に対して寛容になれる」というキーワードが出ましたが、高濱さん、今の北川さんの話を受けて、何かございますか?

これを機に「夢社員」という制度を作りました

「花まる学習会王子小劇場ネーミングライツのプロジェクトがスタートしてから、アイディアって色々沸いているのではないかと思うのですが、高濱さんの方で考えていらっしゃるアイデアはありますか。

高濱正伸

アイディアはいっぱいあるんですけど、あのーひとつは働き手っていうことを考えていて、演劇人て食えていないんですよ。だいたい。あのー本当に。みんな自分で頑張ってバイトしたりしながら友達にチケット売ってやってたんですよ。私の頃だから今は時代が違うかもしれないですけど、でー、何をやろうとしているかって言うと、これを機に夢社員っていう制度を作りました。週3日でいいよと、だけど正社員の枠だよ、保険なりも全部かけますよ。で、あとはやりたい演劇をやりたまえ、と。もしくは午前中とか、3時4時まででいい。午後、夕方から演劇に全てかけるっていう考え。で、ちょうどこれ今日に合わせてスタートしたんですね。演劇、俳優、女優になりたいって女の子が早い組で、夕方から演劇の練習に通ってスタートしました。

佐藤孝治

ますます花まる学習会がにぎやかな教育現場になっていくという流れがつくれそうな…

高濱正伸

そうですね。その、才能があって、何て言うかな、枠に入れちゃうと、やっぱり就業時間で正社員で朝から晩まで働け、でやってる限り絶対、来ない人たちをアイディアひとつでセンスのいい人たちにうちに絡んでくれる人たちがいれば、それはいいなーっと思ってて。

佐藤孝治

なるほど。夢社員制度についてお二方、お聞きになって何か感想とか、あるいはもっとこうしてもらったらいいんじゃないかという意見てございますか。

谷賢一

いや、僕が食えてない頃だったら辞めたいな、って思った気はしますね。ただ、そうですね。運用面として劇団とか、ある何かの作品プロデュースの公演に参加するっていう時に、むしろ例えば稽古で一か月休まなければいけないみたいなパターンも多かったりもするので、その一か月は例えば12時から7時までとかみっちり稽古してたりするから、そういうのに対応するにはどうしたらいいかなっていうのは思いましたけれども、でも仰ってる意味はよくわかります。

佐藤孝治

一か月丸ごと休む制度というのは大丈夫そうですか。

高濱正伸

いや、大丈夫です。あのー(一同笑い)つまり、柔軟に考えれば、年間である時間数働いてくれればいいわけだから、こだわらずに役者っていうものはそういうものだから、外国公演もあったりするから、一か月いないこともありますよ的なことは織り込んで、スタートしちゃえばいいと思います。

なるほど。

谷賢一

実際、演劇の連中って、本当にじゃあ食えてないっていうパターンで言ったら、もう一日7時間とか8時間稽古して、そのあと夜中、深夜バイトずっとやってる、みたいな人もいるから、かなり体力と根性ある奴が多いですよね。だから例えば、一か月稽古で休んだとしたら、その後の一か月、二か月、三か月で巻き返すことはできると私は思うんですが、いかがですか、中屋敷さん。

「今は食えてない。でもやがて役者になる」とか、恥ずかしいことはまるでない

中屋敷法仁ちょっと話は変わるんですけど、いいなぁって思っているのは、あともう一つは俳優を目指す人とか、あのー、やっていく、俳優志望とか、劇作家志望でも、あんまり夢って人前で語らなくなってるなっていうのを感じていて、現代社会、恥ずかしいのか、批判が怖いのか、「僕は俳優になるのが夢です。」ってあんまり言いたがらない気がするんですよね。逆にそこまでの根性がないと言うか、言ってもダサいと言いますか、ちゃんとそういう風に「僕は夢があって、夢に向かって応援してほしい。」もしくは、「夢に向かって何か働かせてくれ。」って堂々と言えるかどうかみたいな機会があってすごくいいなと思うんですよね。みんなバイトしながら俳優やっている人もちょっとこそこそしている人も多いんで、恥ずかしいのか、堂々と言っていいんですよね。「今は食えてない。でもやがて役者になる。」とか。恥ずかしいことはまるでないし、夢だったらちゃんと人前で言えるっていう機会を俳優は問われていますよね。ちゃんとぼんやり目指しているのか、しっかりとした夢を持ってやっているのか。しっかり言える人を僕は応援しているのはいいと思いますね。

たしかにそういう視点はありますね。夢社員っていう制度にのってるってことは、俺は夢を追ってるんだ宣言ですからね。夢社員バッチとか作ったらいいんじゃないですか。

高濱正伸

作ってもいいですね。あとはやっぱり夢社員制度だと覚悟決めてやるしかないなって。一応3年限定なんです。それまでにある自分の目標を、今3人いて、作家志望とコピーライターになりたいのと、役者と、3年限定で夢を置いたまえみたいな、その分は面倒こっちでみるから、みたいな。面白いでしょ。

佐藤孝治

たしかに、夢社員として頑張るんだって宣言する自体が価値になるということですね。

高濱正伸

あと、田舎の親に割と言い訳がつく(笑)「は、俳優?」って言われてている人には。

佐藤孝治

なるほど。先生になったと言えば、なかなかいいじゃないかうことになるかもしれませんね。また、夢社員で先生やってる人の教え子たちが「先生今度出るの?」みたいな感じで見に来てくれるみたいなこともあるかもしれないですね。

高濱正伸

間違いなくあると思いますね。

佐藤孝治

何かそういういろんなつながりがね、出てくるんじゃないかという。北川さんは夢社員制度については何か…

北川大輔

いや、バンバン。もうこれをきっかけにそれこそお家で見て花まる学習会行ってみてくれた人が、それこそ花まるさんのところに夢社員になりたいんですけどって来てくれるような流れができたらいいな、ってすごく思ってます。

佐藤孝治

そうですね。

北川大輔

是非!

佐藤孝治

花まる学習会さんの夢社員さんが花まる学習会王子小劇場佐藤佐吉賞で賞を獲るっていう。

北川大輔

おーそうなったら、一番いいですよね。

佐藤孝治

それは、いいですね。

北川大輔

それが一番望ましいと思いますが(笑)

佐藤孝治

その枠に誰が最初になるかっていうのが楽しみです。では、皆様からご質問をお受けしながら、さらに話を進めていきたいなと思います。

花まる学習会王子小劇場になると具体的に何がどう変わるのか

具体的なお話をお聞きしたいです。劇団が今後、花まる学習会王子小劇場で公演をやる時に、どういうふうに今後変わっていくのか。周りの看板等はどう変わっていくのか。花まる学習会さんのほうで演劇のチラシは置けるのか等、花まる学習会と王子小劇場の具体的なコラボレーションの見え方など、それから企画等具体的にこんなことを予定していますみたいな、どんなふうに変わるんだろうという具体例みたいなものがあれば教えてください。

佐藤孝治

ありがとうございます。北川さんからお願いします。

北川大輔(51:38)

はい、まず実務的なところで申しますと、「王子小劇場」という名前が全て「花まる学習会王子小劇場」というのに変わります。例えば劇場の看板であったりとか、私共が掲出している東京メトロの看板は、全て表記が「花まる学習会王子小劇場」になります。

使用していただく劇団さんの公演チラシ、うちの劇場が掲出しているフリーペーパーであったりとか、そういうものは全て「花まる学習会王子小劇場」にして頂くというふうにお願いしているところです。チラシを刷るタイミングだったりで多少ラグが出ることはあるんですが、今年の下半期は特に全ての表記が「花まる学習会王子小劇場」になります。

うちがやっている主催事業に関しては全て「花まる学習会王子小劇場」のなになにという形に、サマースクールであったりとか、スカラシップであったりとか、全てそういう名称での変更が予定されております。具体的なコラボレーションの企画に関しては、現在調整中のものがありまして公表できるものが少ないのですけれども、我々としては花まるさんが持っていらっしゃるサマースクールだったりとか、そういったところに例えば我々が何かご紹介できるプログラムがあったりとか、というのができたらなと思っています。

社員の方に観劇をしていただくようなプログラムを用意していますので、社員の方にぜひ劇場に足を運んでいただいて、生の演劇に触れていただこうという機会はご用意させていただこうと現在思っております。

佐藤孝治(53:25)

演劇の勉強会にいったら、既に名前が「花まる学習会王子小劇場」に名前が変わっていて、北川さんが出てきた資料を見てびっくりしたというお話がありましたが。

北川大輔(53:37)

先方が気を利かせてくれて、本当は6月1日からの変更なんですけれども、刷っていただいた資料に花まる学習会王子小劇場と書いてくださってまして、我々が印刷物として用意するものにいっぱい載ってるのはアレなんですけれども、他の方が用意していただいたものに「花まる学習会」と載せていただいて、すごく感度のいいメディアの方だったんですけれども、ああ、こういうふうな効果を生むんだなと、自分でも実感した次第です。なので、すべての印刷物の表記につきましては、今後「花まる学習会王子小劇場」になります。

佐藤孝治

今後ネットメディアの皆さんとか、雑誌メディアの皆さんとか変わって行くということですね。

北川大輔

はい、表記の変更をお願いしているところです。

佐藤孝治

高濱さん、先ほどいただいた花まる学習会のほうにもチラシをという話がありましたが、いかがでしょうか。

高濱正伸

そうですね、さっきの宮沢賢治系みたいなのとかめちゃくちゃわかりやすいので、あと毎月お便りがあるのと、メールのグループのシステムが幾つかあるので、年間でおすすめの演劇はここに書いておきますみたいな、多分ページを作ると思いますけれども、そういう形で集客っていうか、演劇を知ってもらうということをぜひやりたいし、一番やりたいのはあれですね、サマースクール、二泊三日くらいの、その自然の中で、めちゃくちゃ変わっちゃうので

谷賢一

ははははは。めちゃくちゃ変わっちゃう。

もじもじくんみたいなお母さんに締め付けられている子たちが、これからスタートして、それが、特に自然の中っていうのがプラスされたときに、例えば枝を何かに見立てたりとか、そのようなことを企画でサマースクールとか一緒に作れたりしたらいいかなって最初から思ってました。

6月1日は柿喰う客1ヶ月フェスの前夜祭。花まる学習会王子小劇場の誕生日でもあるので何かできればと思っています

花まる学習会王子小劇場でご縁が出来て、演劇人の皆さんとのコラボレーションがますますやりやすい立場になられるという事だと思います。これまでは記者会見に向けて一生懸命走ってきまして、ここから6月1日に向けて、いよいよ本当に変わるということでその辺りを進めていったりとか、あと先ほど楽屋で中屋敷さんと「6月1日ってなんかしないとですよね、鏡開きですか?」とか、そんな話もでていまして、確かにやらなきゃっていうね。

中屋敷法仁(56:11)

切り替わる6月1日が、僕らの劇団が一ヶ月フェスをやるんですけど、その前夜祭というイベントがあるんですね。そこではどういう作品をこれから上演するかとか、劇団が10周年だとか、色んなことをやるんですけど、同時に花まる学習会王子小劇場の誕生日でもあるので何かできればなあと思っていますが、まだ具体的な策は決めていないですが、でも何かやろうとは思っております。

佐藤孝治

これ、まず高濱さんのスケジュールを押さえておかないと・・・(一同笑い)それが一番心配。私はちなみに押さえてあります。ぜひ。ではご質問いただければと思いますが。

ネーミングライツ年間300万円。花まる学習会の生徒は2万人

舞台制作者支援を行っている会社でニュースサイトを運営しております。つまらない質問なんですけれど、ネーミングライツの契約の金額というのを差し支えなければお伺いできればな、と思います。それと、花まる学習会さんの規模感が分からなくて、どれくらいの生徒数であるとか、その辺のところをお願い致します。

佐藤孝治(57:32)

実は10年前から王子小劇場のホームページで販売中って書いてあって、値段も地味書いてあるのですが、王子小劇場ネーミングライツって検索すると、年間300万円という値段で発表させていただいておりまして、そちらでお願いしてお受けいただきました。

高濱正伸(58:00)

300万は大きいですが、会社全体として、カタカナ4文字のなんとかナビとかの採用の予算枠があるんですけれども、でも、まぁそれぐらいの感じは使うんですよ。それ考えると全然それはそれで予算内です。規模感としては今ちょうど生徒数は2万人ぐらいです。ウチは小学生が多いのが特徴です。そんな感じです。

質問者

ありがとうございます。

佐藤孝治

では他にございますか。

ネーミングライツ取得の成果目標は感性豊かな仲間が増えること

舞台製作者のサポートを行っておりますNEXTという会社の制作ニュース担当の永滝と申します。高濱さんにお伺いしたいのですけれども、今回3年間の契約ということで、この3年間での王子あるいは自社での具体的な成果目標、何か具体的な指標、あるいはお気持ちでも聞かせていただけたら。

佐藤孝治

いいご質問いただきました。

高濱正伸(59:30)

いや、わりと経営のことを聞かれますと、答えに窮すると言いますか。(一同笑い)直感で動いているものですから。匂いを感じたんです。この佐藤さんの後ろに漂う。絶対ここにはおもしろいものがあるみたいな。それを感じて、突っ走り始めちゃって、でもやっぱり常にこんな人がいるなんて。でもやっぱり、たぶんおもしろい人と知り合うだろうし、本当に若手でどっちかなって思ってる人たちが教育を選んでくれたりとかね、ありうると思うし、感性豊かな人たちにどういうことをアプローチするかは経営マターだったので、そういう立場の人が少しでも増えてくれたらなっていうのがひとつの成果目標ですかね。

ありがとうございます。

佐藤孝治(1:00:20)

2月21日に高濱さんとお話をして、イベントの前の30分のお話しでやるってことが決まりましてね、で、劇場に持ち帰って、お話しをしたときに、すごくあの北川君が心配して「ご期待に添えるんですか?あんまり効果ないんじゃないんですか?」といろいろと心配されまして、「いや高濱さんはそういうのじゃないんだよ。大丈夫だよ」と言っても、実際にお打ち合わせするまではずっと「本当ですか?」と言い続けていました。

北川大輔

それに関しては言い訳させてもらいたいんですけど。あの、変な話、我々の予算規模の劇場ですと、(年間300万円という)その金額を頂戴するんですけども、それを頂戴するからには、なんか我々がどういった付加価値を提供することができるのかということを、経営する人間としては考えなくちゃいけないと思っていましたから、あまりにもふっと湧いた話すぎて、それは「すみません、私が1年間タダ働きするようなもんでしょうか?」ぐらいの話と思っていて、「そういうことじゃないんだよ」と言われてもですね、いやいや・・・

佐藤孝治

「名前が変わるだけだよ」って何度も言ったんですが。

北川大輔

何度も言われました。問答も。ここに至るまでいろいろと。まぁ、でも、本当に私もいろいろお話しさせていただいて、本当にこの教育と演劇ということをひとつホットトピックとして広げていくということが劇場としてもできたらなと思ってますので、劇場としてもそういった意味ではそれが成果目標として達成できたらと思ってます。

「教育×演劇」が始まったのは花まる学習会王子小劇場だったと言えるようになりたい

今のね、最初に佐藤さんが言った言葉を思い出したんですが、教育が演劇にぐっと絡み出したスタートはここ(王子)でしたみたいなことを言えれば、すごくそれでOKですね。あの時始まったよね、とうとう学校全部演劇始めちゃったよね。あれって2016年の王子小劇場からでしょみたいなことになれば面白いかなと思ってます。

佐藤孝治(1:02:20)

はい、ありがとうございます。ということなので、あの大丈夫でございます。(一同笑い)他ございますか。

「劇場は潰れます」というエントリー

質問者(1:02:40)中島と申します。佐藤孝治の元同僚でして、プレスリリースを拝見して、北川さんの「劇場は潰れます」ていうエントリーを2ヶ月遅れぐらいで見たんですけど、それを踏まえて、今動き出す実感みたいなのって、どんなお気持ちなのか。今そのふっと湧いたみたいな話があって、これからどうしようみたいな、なんかだからこそ湧いた妄想というか、先程出ましたサマースクールなど、改めてお話しを聞かせていただけたらと。

ありがとうございます。ご存知ない方のために説明を補足させていただきますと、ちょうどこの話をいただいたのが2月21日だったんですけど、2月1日にですね、私が「劇場は潰れます」というちょっとスパイシーなエントリーを上げて、ウチの劇場の支援会員を募集するという長めの文章を書いたんですけども。恥ずかしながら、去年 と一昨年2年間でですね、ウチの劇場がこの金額の赤字がもう1期2期続くと、事業の継続性に重大な疑義を生じるというほどの赤字を出してしまいまして、どうにかそれを回収というか、是正するためにいろんな施策を、去年とそれから今年の支援会員募集で打ったんですけども、ていう前掲がありまして、命名権の話をいただきました。

ただこれで終わりにすることはなくて、これを深くしていくこともそうですし、いろんなところで演劇が使われていくような、演劇ってすごく本当に、お三方もおっしゃった通り、便利な道具としても使うことができるものだとは思うんですよね。ていう効用みたいなものを我々の劇場が少しでも発信していくことができればなと思っております。一番最初のお答えではホッとしております。

佐藤孝治(1:05:47)

そうですね。年明けの劇場の経営会議でお通夜みたいな空気があって、みんなで頭をひねっても、週50しか無い。帳尻があわない。利用料を上げるかというと、そうも行かない。演劇祭をやると、劇団職員が一生懸命動くので、人件費があがってしまう。劇場を盛り上げることをしても売上は貸出料なので、構造的に難しかった。

そういう中で、北川さんの危機意識を受けて、なんとかしないと行けないと思っていたところ、2月21日を迎えて、高濱さんと出逢いました。「花まる学習会さんの現場って演劇っぽいですよね」という発言から一気に盛り上がって高濱さんから「夢社員」のお話をお聞きして「それであれば、王子小劇場の名前を花まる学習会王子小劇場に変えるというのはどうでしょうか?」とお伝えしたら「やろう!」ということになった一連の流れの映像をいま思い出しました。

私もいいだしっぺとして、なんとかこの状況をしなくてはと思って動いてきましたが、ホッとしています。また、ほっとしただけではなく、これからいろいろな可能性が広がって行く予感がしていてですね、ホッとした所からさらに攻めて行く流れがつくれるのではないかなと思っております。

花まる学習会王子小劇場と言ってください

配信を見ている方からの質問なのですが「花まる学習会王子小劇場は長めですが、訳すとしたら何と訳して欲しいですか?」

佐藤孝治(1:07:53)

実は、勝手にキャラクターを書いていただいた方がいました。その名は、花まる王子でした。「花まる王子」ですかね。

花まる学習会王子小劇場の「花まる王子」脳内キャラを描いてみたけどアカン…これどう見ても劇場のキャラじゃなくて学習塾のキャラや… pic.twitter.com/dQHxxqWKmZ

— 佐和ぐりこ (@sawaglico) 2016年4月9日

佐藤孝治

使う側からこんな風に呼びたいというのはありますか。

谷賢一(1:08:33)

というか、約しちゃったらネーミングライツの意味がないんじゃないですか?(笑)花まる学習会王子小劇場と言い続けろと言っていただいたらいいます。

花まる学習会王子小劇場と言ってください。よろしくお願いします。

北川大輔

花まる学習会王子小劇場と言ってください。よろしくお願いします。

登壇者からの最後のメッセージ

それでは、最後に皆さんからメッセージを頂いて締めたいと思います。

中屋敷法仁

王子小劇場の名前が花まる学習会王子小劇場に変わた最初の講演を担当する、柿食う客です。6月1日に前夜祭をやって6月2日から作品を上映します。一ヶ月間で過去の上演した名作、評判が良かった作品を5作本再上演するという企画です。小学生無料という未就学児も来場いただける子供向けの演目から若者向け演目まで、さまざまなモノを上演します。新しく名前が変わった花まる学習会王子小劇場を盛り上げるフェスティバルになれば良いなと思っています。また、柿食う客も10周年ということで、新しい作品で新しいお客様と出逢えることを楽しみにしております。

佐藤孝治

ありがとうございました。谷さんよろしくお願いします。

谷賢一

教育と演劇の共通点で思うのは凄く視点を長く持たなくては行けないという事だと思うんですね。演劇もとっても創るのに時間がかかるし、一人の良い俳優を育てるのにも5年、10年かかるわけで、教育も何か始めたからといって1年後に成果が出ることはないのと同じように、ここで新しいタッグが組まれたということが、何かの成果や形になって出てくるのは5年後10年後かもしれないですけれど、焦らずに関係を気づいて行くことが大事なのかなと感じました。劇団のお芝居も見に来てください。

佐藤孝治

ありがとうございました。北川さんよろしくお願いします。

北川大輔

頼もしい先輩方に劇場を使って頂いて、頼もしい企業様とタッグを組ませてもらうことになりました。王子小劇場は名前は変わりますが、これからもその基本的な運営の姿勢は方針は一切変わる事無くがんばって参ります。どうぞ、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。

佐藤孝治

高濱さんよろしくお願いします。

高濱正伸

王子小劇場の場所に20前に人財が集結していた物語があります。エティックの宮城くんやビービット遠藤さんといった凄い人が集まっていました。そういうところには絶対何かがあるんです。僕はあった瞬間にこの人変な人だなあと思いつつ、絶対ここには何かあると思って話を進めて来て、今日、ここにこう言う方々登場して、ほらやっぱり見てみろという感じですが、これから凄く面白いことが起こると思っていて、最初は演劇×教育でスタートすると思いますが、凄い拡がりがあるのではと期待しています。

佐藤孝治

この場所を劇場があったら良いなと思って、出来た時も感動でした。最近、王子小劇場で演劇を見ていると、やはり、素晴しい空間がここにあるなと、この場所を継続して更に発展させて行きたいと言う想いが高まっています。非常に有り難いご縁が沢山できております。演劇の世界で活躍されている方、教育の世界で活躍されている方、そして、私の想いとしては、ビジネスの世界と繋げて行きたい。普通の社会人の方は「映画見に行こうか」ということになるけれど「ちょっと演劇に行こうか」となることがもっと増えると演劇の世界がますます盛り上がって行くのではないかと思っています。その辺りが、名前が変わったことによって、親御さんに知ってもらうことで、演劇の裾野が広がって行くことが流れも創っていればと思っています。これからの花まる学習会王子小劇場にご期待を頂きまして、ご支援ご鞭撻を頂ければ幸いです。ということで、これにて、学習会王子小劇場命名権取得記者発表会を終了させていただきます。